Klenovoe – Grüneberg

Kaum 7 Kilometer westlich von Gerdauen, nördlich der Strasse nach Friedland, liegt der Ort Klenovoe – Grüneberg, wo sich noch ein kleines Gutshaus erhalten hat. Das möglicherweise lange als Vorwerk fungierende Grüneberg entwickelte sich im Laufe des 18. Jhs., vermutlich ausgehend von einem Waldhaus mit Krug im Schakenhofer Wald, das zum Gut Friedenberg gehörte, und etwa 1732 errichtet wurde. Grüneberg gehörte zum Gut Schakenhof, und als dessen Besitz von den Schach von Wittenau zu der Familie von Gustedt gelangte, ging Grüneberg mit. 1882 ließ Rudolf von Gustedt (1843 – 1898) das abgebrannte Vorwerk Grüneberg neu aufbauen. Unter Lothar von Kalckstein wurde nach 1900 das Verwalterhaus gebaut. 1918 erwarb Walter Richter (1879 – 1945) das inzwischen als Rittergut bezeichnete Grüneberg, 250 ha groß. Aus nicht bekannten Gründen wurde 1936 seine Ehefrau Anni Richter als Besitzerin von Grüneberg eingetragen. Nachdem sich Anni Richter bereits 1944 mit ihrer Tochter und deren drei Söhnen in die Gegend von Schlochau begab, ging Walter Richter mit Sohn Robert und dem Gutstreck 1945 auf die Flucht. Bei Danzig wurde der Treck von den Sowjets überrollt. Walter Richter wählte darauf hin den Freitod, während sein Sohn den Aufenthalt in russisch Ostpreußen überlebte und 1948/49 nach Deutschland ausgewiesen wurde. Von den Gutsgebäuden haben das Gutshaus, der lange Pferdestall mit Speicher und ein Insthaus überlebt, waren jedenfalls im Jahr 2000 noch vorhanden. Details zu Grüneberg siehe bei Wulf D. Wagner, „Kultur im ländlichen Ostpßreußen – Geschichte, Güter und Menschen im Kreis Gerdauen“, Band I, Husum Verlag 2008, S. 646 – 650

Etwa 4 km weiter, südlich der Hauptstrasse nach Friedland, liegt Dvorkino – Friedenberg, wo sich ebenfalls ein Gutshaus erhalten hat. Das Dorf Friedenberg entstand nach 1376 auf einem großen Landbesitz, den der Ritter Hans Traupe zusammen mit dem aus Steegen, Kreis Pr. Eylau, stammenden Dietrich Skomand aus dem bekannten Sudauergeschlecht, der sich nach 1366 in Dietrichsdorf, Kreis Gerdauen, eingekauft hatte, für die Kolonisation aufbereitete. In der Handfeste von 1438 fiel die Hälfte des Dorfes an Caspar Matern, vermutlich ein Schwiegersohn Dietrich Skomands. Diese Familie starb in den nächsten Jahrzehnten aus.

Nach dem Städtekrieg 1454 – 1466 gelangte Friedenberg zusammen mit Dietrichsdorf an die Familie von Merklichenrode, gefolgt von Felix von Damerau, Starost zu Rehden, und dann durch Heirat an den Kanzler Johann von Kreytzen. Durch Heirat der Tochter Christiane Johanna von Kreytzen a. d. H. Peisten mit Wenceslaus Schack von Stangenberg kam Friedenberg in den Besitz der Familie Schach von Wittenau, die in den nächsten Jahrhunderten die Geschicke des Dorfes bestimmten. Letzter Erbe der Familie auf der Begüterung Friedenberg war Sigismund Samuel Ernst Schach von Wittenau (1760 – 1828). Ruiniert durch die französische Besatzungszeit und die Landaufteilung im Zuge der Bauerbefreiung wurde Friedenberg 1824/26 unter Zwangsverwaltung gestellt und 1828 versteigert, wobei der Schätzwert nicht mal die Pfandbelastung aufwog. Die Begüterung, zu der neben Friedenberg das Adelige Gut Rosenberg, Schakenhof und Braktin gehörten, erwarb der Leutnant Friedrich Wilhelm Rost und das Rittergut Friedenberg wurde zum Vorwerk von Schakenhof. Um 1909 erwarb Lothar von Kalckstein Schakenhof und damit auch Friedenberg, wo er ein schlichtes Gutshaus mit Mansarddach bauen ließ.

Anfang der 1920er Jahre verkaufte er diesen Besitz wieder und Friedenberg wurde dadurch zu einem eigenständigen Gut. Letzter deutscher Eigentümer wurde 1938 Heinz Boetticher (1907 – 1994), Sohn eines Reichsbankdirektors, mit der Erbschaft seiner Großmutter. Er ließ das Gutshaus umbauen, doch er konnte sich nicht mehr lange seines neuen Besitzes erfreuen, denn am 22. Januar 1945 verließ seine Frau mit den beiden Kindern auf dem LKW ihrer Eltern das Gut und am 26. Januar 1945 folgte Heinz Boetticher mit dem Gutstreck. Alle kamen, wenn auch nach Strapazen, in Westdeutschland an. Von den Bauten des Gutes überlebten das Gutshaus als russische Schule und ein Insthaus.

Details zu Friedenberg siehe Wulf D. Wagner, „Kultur im ländlichen Ostpßreußen – Geschichte, Güter und Menschen im Kreis Gerdauen“, Band I, Husum Verlag 2008, S. 498 – 510

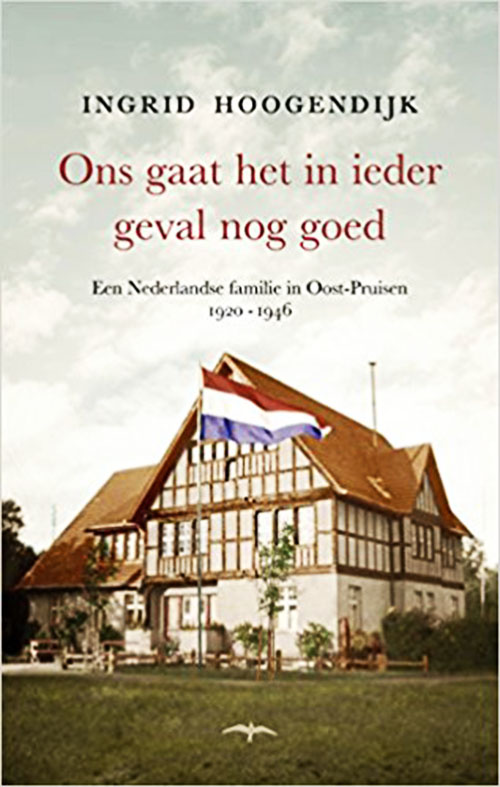

Trostniki – Schakenhof wurde vermutlich von Samuel Ernst Schach von Wittenau (1760 – 1828) auf Friedenberger Grund gegründet und im 19. Jh. zum Hauptgut gemacht, während Friedenberg nunmehr als Vorwerk fungierte. Nach dem Konkurs der Familie Schach von Wittenau erwarb 1830 der Leutnant Friedrich Wilhelm Rost die Begüterung und 1853 erschien Eduard Carl von Gustedt (1808 – 1875) aus Halberstadt, Bruder des Landrats von Rosenberg, Werner von Gustedt (1813 – 1864) und Schwager von dessen Frau Jenny von Gustedt (1811 – 1890) (dazu siehe Lablacken im Kreis Labiau) als Käufer des Anwesens für 180.000 Rtlr. Er erweiterte das Gut bis auf 1.500 ha und investierte kräftig in den Landwirtschaftsbetrieb, doch eine Nervenkrankheit lähmte bald seine Aktivitäten. Sein Sohn und Erbe Rudolf von Gustedt (1843 – 1898) ließ 1877 das Gutshaus umbauen. Da er kinderlos starb, erbte den Besitz sein jüngerer Bruder Bernhard von Gustedt (1845 – 1917). 1909 wurde Schakenhof dann für 941.300 Mark an Lothar von Kalckstein (1876 – 1952), der mit den Gustedts verwandt war, verkauft. Der organisierte und investierte mit großem Engagement in die Landwirtschaft und schaffte so einen bemerkenswerten ökonomischen Aufschwung, bis der erste Weltkrieg einen schweren Rückschlag brachte. Schakenhof wurde durch die russischen Soldaten erheblich beschädigt, das Gutshaus brannte aus, das Vieh verdarb. Lothar von Kalckstein verzichtete auf den Wiederaufbau des Herrenhauses, zumal er die Absicht hegte, Gut Sillginnen zu erwerben. Zur Finanzierung hatte er bereits Teile der Ländereien von Schakenhof verkauft. Als der Freiherr von Lüdinghausen in Sillginnen sein Verkaufsangebot zurückzog, war Schakenhof sehr klein geworden und nicht mehr attraktiv. Deshalb tauschte er 1922 das Restgut Schakenhof im Umfang von 493 ha gegen die Standesherrschaft Schloss Halbau in der Oberlausitz, die dem Holländer Michiel Hoogendijk gehörte, dem zukünftigen Gutsherrn auf Schakenhof bis 1945. Auch der Holländer baute das Schloss nicht wieder auf, sondern machte das Inspektorhaus zum Gutshaus. Er wirtschaftete ebenfalls sehr erfolgreich, betrieb eine allgemein anerkannte und mit Preisen ausgezeichnete Schweinezucht auf Basis des Deutschen Edelschweins sowie Pferde- und Rinderzucht.

Ein Schock für die holländischen Besitzer von Schakenhof bedeutete die Besetzung Hollands durch die deutschen Truppen im zweiten Weltkrieg und die damit zusammen hängende Verhaftung des Gutsherrn für einige Wochen. Seine Konten wurden in dieser Zeit gesperrt und ein Treuhänder eingesetzt.

Am 23. Januar 1945 begab sich der Treck von Schakenhof unter der Führung von Michiel Hoogendijk auf die Flucht. Der Treck wurde von den sowjetischen Truppen überrollt, Michiel Hoogendijk wurde trotz seines holländischen Passes nach Russland verschleppt und starb am 13. November 1946 in einem Lager in der Sowjetrepublik Udmurtiya, seine Frau erlag bereits im September 1945 dem Hungertyphus. Auf dem Gut wirkte in den 1990er Jahren eine Viehkolchose, einige wenige Bauten aus der alten Zeit waren noch erkennbar, das Inspektor- bzw. Gutshaus jedoch zerstört. Seit 2000 gibt es neue Stallungen auf den Fundamenten der alten Ställe und im Jahr 2008 war das Dorf Schakenhof mit seinen Insthäusern instand gesetzt worden – erstaunlicherweise. Die Molkerei des Gutes arbeitete auch wieder.

Ingrid Hoogendijk stellte detaillierte Forschungen zum Gut in Schakenhof an, wobei für das 227seitige Manuskript noch ein Verlag gesucht wird: „Schakenhof – Eine holländische Familie in Ostpreußen 1922 – 1945“ Weitere Details zu Schakenhof siehe Wulf D. Wagner, „Kultur im ländlichen Ostpßreußen – Geschichte, Güter und Menschen im Kreis Gerdauen“, Band II, Husum Verlag 2008, S.1019 – 1048. Siehe auch Gut Peterkau im Kreis Rosenberg.