Chrabrowo – Powunden

Powunden wurde Anfang 14. Jh. gegründet. Das ordenszeitliche Kammeramt Powunden gehörte zum Besitz des Bischofs von Samland. Allerdings war an seinen Einkünften auch der Probst des Domkapitels beteiligt. Urkundliche Erwähnung fand der Ort 1343 im Januar, als Bischof Johannes von Samland seinem Kämmerer in Powunden 10 unbebaute Hufen zwischen den Dörfern Wiskiauten, Bledau und Kiauten verlieh, und im Dezember, als der Bischof seinem Kämmerer weitere 2 Haken in Mollehnen übertrug und dem Sohn Tideko des verstorbenen Krügers Heyso die verloren gegangene Verleihung des Kruges in der Lischke des Schlosses Powunden erneut bestätigte.

Der kleine Ordenshof wurde Sitz eines Bischofsvogtes, also eines bischöflichen Ordensbeamten, der das Gebiet verwaltete und bei Kriegszügen auch die militärische Führung für den gesamten bischöflichen Bereich übernahm. Erster Bischofsvogt war 1255 der Ordensbruder Volpert, letzter in der Reformationszeit ein Herr von Kittlitz.

1261 oder um 1265 – 1270 ließ der Bischof des Samlands eine Holz- und Lehmburg namens Powund (prußisch für „am Wasser“) errichten, die wohl unter Bischof Johann Clare (1319 – 1344) in Stein aufgeführt wurde. Seit Mitte des 15. Jhs. verfiel sie, 1560 begann der Abbau und 1584 diente sie gar als Steinbruch für den Ausbau von Laptau. Letzte Reste brach man 1870 ab und verkaufte die Steine für den Bau der Cranzer Chaussee. Um die Wende zum 20. Jh. existierten nur noch der Wehrgraben und innerhalb dieses Areals Spuren der Feldsteinmauern.

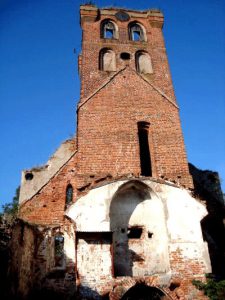

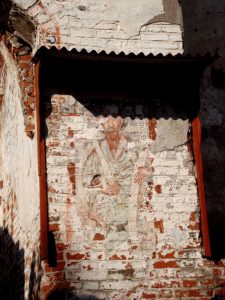

Die Pfarrkirche St. Barbara, benannt nach der Schutzpatronin des Deutschen Ordens, wurde erstmals 1325 als ecclesia parochialis urkundlich genannt. Gebaut wurde das Langhaus vermutlich zusammen mit der Burg zwischen 1325 und 1350, möglicherweise bereits 1324. Der Chor kam Ende des 14. Jhs. hinzu, die Sakristei im Südwesten im 15. Jh. 1924 legte man Reste von Wandmalereien frei, die um 1370/80 entstanden waren.[1] Mit dem Einzug der Reformation 1525 wurden die Fresken mit Tünche übermalt.[2]

Eine Restaurierung erfolgte 1691, der Ausbau 1843 und 1862 erhöhte man den Turm. Den 2. Weltkrieg überlebte die Kirche unversehrt und wurde zunächst als Clubgebäude genutzt. Nachdem man den Club schloss, brannte sie aus und in den 1970er Jahren begannen Offiziere, die Mauern als Steinbruch für die eigenen Häuser zu nutzen. Als es jedoch dabei einen Unfall gab, verbot die Militäradministration den weiteren Abbruch, und so ist eine noch durchaus stattliche Ruine übriggeblieben.[3] Außenwände, Ostgiebel und Turm bis zur Höhe des Dachansatzes sind erhalten, ebenso der siebenteilige Ostgiebel mit tiefen Rund- und Spitzbogenblenden in zwei Zonen. Vom Gewölbe vom Ende 14. Jh. blieben nur die Konsolen. Nach einer Information aus dem Februar 2010 befinden sich die Reste der wertvollen Wandfresken, darunter ein Fresko des Apostels Paulus aus dem 14. Jh., durch die Witterungseinflüsse in einem bedrohlichen Zustand. Wenn nicht schnellstens Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden, sind sie für immer verloren.[4] 2006 fiel ein zu Sowjetzeiten an einer Stelle angebrachte Putz ab und legte das Fresko des Apostel Paulus frei. Paulus hält in der rechten Hand ein Schwert und links ein Band. Aber erst 2010, als die Kirche der Russisch-Orthodoxen Gemeinde übertragen wurde, wurde über dem Fresko ein Vordach angebaut. 2021 begann die Russisch-Orthodoxe Kirche mit Restaurierungsarbeiten an der Kirchenruine.[5] Seit 2022 engagiert sich der Inhaber einer Käserei in Schaaken für die Rettung der Kirche und schloss offenbar mit der ROK einen Deal, nach dem ihm das Gotteshaus zur Nutzung zur Verfügung steht. Die Freiwilligenbewegung „Hüter der Ruinen“ hat in der Kirche aufgeräumt und viel dazu beigetragen, daß das Fresko erhalten bleibt.[6]

Westlich der Kirche steht immer noch das Pfarrhaus, heute weiß getüncht, früher rundum mit Wein bewachsen. Um die Kirche herum befand sich der Friedhof, der einst Auslöser einer besonders auffälligen hohen Sterberate unter der Dorfbevölkerung war. Es stellte sich heraus, dass der Zufluss des örtlichen Trinkwassers unter dem Friedhof hindurchführte. Als man diese Infektionsquelle beseitigt hatte, sank die Sterberate auf ein normales Niveau.[7]

Das südwestlich der Kirche gelegene Schulgebäude wird immer noch als Schule genutzt.

Nachdem bereits im 1. Weltkrieg die größere der Powunder Glocken, die 1727 von der Glockengießerei Georgius Bernhardus Kinder in Königsberg gegossen worden war und 661 kg auf die Waage brachte[8], zum Einschmelzen abgeliefert werden musste und dann doch glücklich zurückkehrte, überlebte sie den 2. Weltkrieg beim gleichen staatlichen Unterfangen auf dem Hamburger Glockenfriedhof in Gruppe C. Diese Kategorie war den besonders wertvollen Glocken vorbehalten, die als letzte eingeschmolzen werden sollten. Seit 1952 läutet sie in der evangelischen Kirche von Hüffelsheim bei Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz.[9]

Neben dem Sinnspruch „Gloria in Exelsis Deo et in Terra Pax Homnibus Bonavoluntas“ (Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen) sind auf der Wand der Glocke auch die Kirchenväter aufgeführt: H. Friedrich v. Tettau, Vogt zu Fischhausen; H. Bartholomae Rippenstein, Pfarrer; Christof Glaubith; Christof Seek; Andreas Klinger; Michael Kadgien.[10] Angeregt durch die Übernahme der ostpreußischen Glocke übernahm die Kirchengemeinde am 6. 10. 1985 die Patenschaft für das Kirchspiel Powunden, die Gemeinde Hüffelsheim am 1. 9. 1990 diejenige für die Gemeinde Powunden (Pfarrei: Brunnenstr. 5 in Hüffelsheim)

1912 wurde im Wald bei der Försterei Groß Raum, heute Rjabinskowa, hinter dem Bahnhof von Powunden eine der ersten Erdbebenwarten der Welt in Betrieb genommen. Initiator war der damalige Ordinarius für Geologie an der Albertina, Alexander Tornquist (1868–1944), und konzipiert wurde die Anlage von dem in Tilsit geborenen Altmeister der Seismologie Emil Wiechert[11] Das doppelwandige Holzhaus, in dem sich ein Horizontalseismograph befand, gibt es nicht mehr. Der Wald war zu sowjetischer Zeit Sperrgebiet und ist es vielleicht auch heute noch.[12]

Am 1. 1. 1945 umfasste der Amtsbezirk Powunden die Gemeinden Karmitten, Powunden und Uggehnen.

Nach dem 2. Weltkrieg entstand in Powunden ein Militärflugplatz, der ab 1962 für zivile Flüge genutzt wurde. Ein modernes Empfangsgebäude wurde 1973 in Betrieb genommen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war die Kapazität des Flughafens erschöpft und 2007 wurde ein neues Terminal eröffnet, das noch weiter ausgebaut werden soll, aber bereits jetzt modernsten Anforderungen genügt. Betreiber des Flughafens Chrabrowo ist die private Fluggesellschaft KD-Avia.

Am 8. Januar 1936 wurde in Powunden Gerhard Rehberg geboren, der von 1979 bis 2004 Bürgermeister von Gelsenkirchen war und dann deren Ehrenbürgerschaft verliehen bekam.[13]

Ab 2021 wurde in Powunden eine große Arzneimittelfabrik errichtet, die zweite nach der Firma Infamed-K in Kaliningrad. Sie gehört zum Konzern OTC Pharm mit Hauptsitz in Moskau. In 2023 soll die Produktion anlaufen. Bei Ausschöpfung der vollen Kapazität will man 320 Mio. Arzneimittelpackungen pro Jahr herstellen und 500 Mitarbeiter beschäftigen.[14]

Literatur: Manfred Klein, Zur Geschichte des Kirchspiels Powunden Kreis Königsberg (Pr.) – Land, 1998

[1] Bachtin, Kirchen in Nordostpreußen, S. 163

[2] Bodo Bost, Investor will Kirchenruine konservieren, Oprbl. Nr. 8/2023 (24. Februar), S. 13

[3] Bachtin, Kirchen in Nordostpreußen, S. 163

[4] Walter Mogk, 16. 2. 2010

[5] Bodo Bost, Investor will Kirchenruine konservieren, Oprbl. Nr. 8/2023 (24. Februar), S. 13

[6] Carsten Kallweit, Musik in der St. Barbara-Kirche, Opr.bl. Nr. 30/2025 (25. Juli), S. 13

[7] Jürgen Ehmann, Die Kirche von Powunden, Unser schönes Samland, Winter 2020, S. 38

[8] Kirchspiel Powunden, Unser Schönes Samland, Herbst 2008, S. 18

[9] Unser schönes Samland, Winter 1989, S. 41

[10] Alfred Becker, Der lange Weg einer alten Kirchenglocke, Oprbl. Nr. 7/91, S. 19 – aufgehoben

[11] Horst Glass, Eine Fahrt zur Kurischen Nehrung, Oprbl Nr. 46/01, S. 7

[12] Dr. Martin Klein, Telefonat am 27. 1. 2012; Hans-Georg Klemm, Erinnerungen an vergessene Orte im Samland: Groß Raum, Unser schönes Samland, Herbst 2014, S. 20 f

[13] Internet-Suchprogramm Powunden, 22.10.08

[14] Jurij Tschernyschew, Wichtige Arzneimittel für das Königsberger Gebiet, Oprbl. Nr. 23/2023 (9. Juni), S. 13