Nachrichten aus Ostpreußen

Breitenheide

Szeroki Bor – Breitenheide Breitenheide war einer der älteren Militärkomplexe der Luftwaffe zur Nazizeit, erbaut in waldreicher Umgebung 1935 – 37 als Experimentier- und Konstruktionszentrum. Hier wurden Flugabwehrwaffen entwickelt sowie, neben dem Zentrum „Robinson“ bei Goldap, der Schutz von Wänden – z. B. Bunkerdecken – speziell gegen Bombenangriffe getestet. Es

Bogumillen

Bogumily – Bogumillen/Brödau Hügelgräber aus der älteren Bronzezeit bei Pozegi – Poseggen im Kreis Johannisburg (von Rolf Frankenberg). Durch Herrn Lehrer Skok aus Bogumillen (Brödau), Kreis Johannisburg, sind bei Poseggen auf der Feldmark des Besitzers Bartsch (später Schwenzfeier) drei Hügelgräber festgestellt worden, von denen allerdings nur ein Grab unberührt war.

Kirchen in Arys

Die heute katholische Marienkirche entstand zunächst vor 1530 als Feldsteinbau und war bis etwa dahin noch eine Tochterkirche von Eckersberg. 1539 hatte sie dann einen eigenen Pfarrer. In den 1580er Jahren errichtete man einen verputzten Feldsteinbau. Der Oberbau des Kirchenschiffs ist ein Werk des 17. Jhs. Die Beschädigungen durch den

Arys

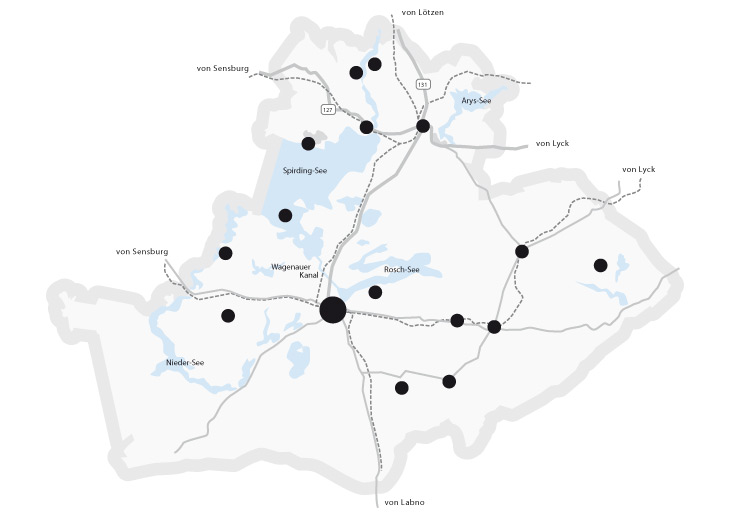

Geschichte von Orzysz – Arys Hochmeister Konrad von Erlichshausen unterzeichnete 1443 die Handfeste für den Ort Neudorf, den man schon 1507 als Arys erwähnte. Dieser Name steht in Verbindung mit dem Arysfluß. Bei den zugewandeten Masowiern bürgerte sich der Name Orsisch oder Orzyc ein. Lokator des Dorfes war ein Lorenz

Erinnerungen an meine Kindheit in Ostpreußen

von Gerhard Helmstädt, geschrieben im Mai 2001 auf Wunsch meines Neffen Axel Ich habe mich sehr gewundert, was mir nach all den Jahren so alles eingefallen ist. Leider habe ich nie Aufzeichnungen gemacht. Wenn man erst beim Schreiben ist, erinnert man sich an viele Einzelheiten. Vieles werde ich auch vergessen